2025/04/21

父と私のあいだに流れていたもの

――混乱と信頼、そして今ここにある希望――

物心ついた頃、私は父に対して「やさしい」「誠実」「努力家」といった好印象を持っていました。父の実家に行くと、そこには真面目で働き者の血が流れていると感じられ、どこか安心できる感覚がありました。

若き日の父は、九州の田舎から都会に出てきた純朴な青年でした。そんな彼が声をかけた女性――それが私の母でした。偶然にもその女性の親はヤクザ関係の人物だったと聞いています。初々しい父は、そこで厳しい現実を知らされ、鍛えられていったのだと思います。

1960年代後半、両親は神奈川で新生活を始め、新築の家を建て、週末は家族で出かけるという母の夢を叶えました。父がサラリーマンとして安定した生活を送ってくれたからこそ、そんな暮らしが実現できたのでしょう。

母は出会った当時、花嫁修業をし、化粧やおしゃれを楽しんでいた女性だったそうです。そんな若い二人の間に生まれた私は、当初はきっと可愛がられていたに違いありません。でもその記憶は、私の中にははっきりと残っていません。安心感というものが、どこか育たなかったのです。

若さゆえに余裕がなかった両親は、私を一人の子どもとしてではなく、自分たちの一部のように扱っていたのでしょう。母に対しては、確かに恨みを抱いていた時期もありましたが、記憶はまるで霧がかかったように曖昧で、まるで「解離性健忘」のように断片的です。

小学生の頃から、父の印象は少しずつ変わっていきました。優しさの面影は消え、疲れ切ったイライラの人――そんな印象になっていきました。家族からも孤立し、いつしか「傲慢で態度の悪い父」は、皆から嫌われる存在に。私は、そんな父をかばうように、自然と味方のような立ち位置をとり、母を「敵」と見なすような混乱した心の中で育っていったのだと思います。

大人になってからは、感謝の気持ちも薄れ、両親に近づくことが難しくなっていました。私の心の中では、家族というものが「敵」と「味方」に分かれた戦場のようになっていたのです。

父はいつの間にか、放任主義の無力な存在となり、アルコールに溺れて暴れる人になっていました。同居していた妹家族を困らせ、恐れられる存在になっていたのです。誰にも相談できず、孤立していった父。

でも私は、彼を見捨てることができませんでした。

79歳になった父を、私の家に引き取りました。最初は幻覚や妄想、暴言や暴力もあり、心が折れそうになる日もありました。けれど今は、少しずつ落ち着いてきています。ときに紳士的な振る舞いを見せてくれることもあり、その姿には驚かされます。

まだらな変化ではありますが、私は信じています。私が落ち着いていれば、父ももっと落ち着いてくれる。まるで、大牟田の実家にいる親戚たちのように、どこか懐かしく、許しと再生の空気に包まれる日がくることを。

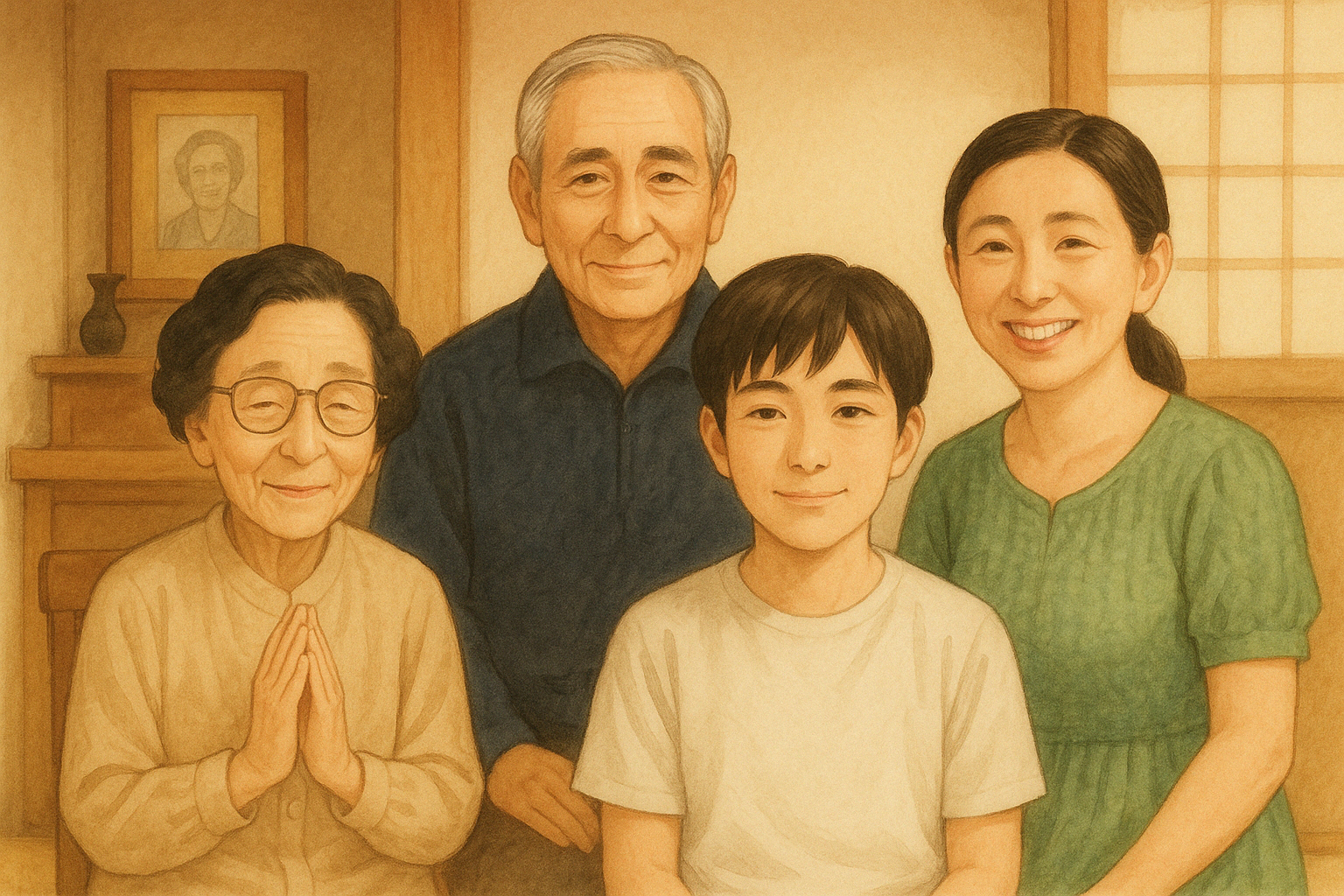

祖母から父へ、父から私へ――

愛の循環をもう一度、この手でつないでいく

父の人生に思いを馳せるとき、私は静かな敬意を感じます。

どんなに不器用でも、どんなに疲れ果てていても、父は家族を支えるために生きてきたのだと、今になってしみじみと思うのです。

その背後には、もうひとつの深い祈りの存在がありました。

それは――私の祖母。

毎朝毎晩、欠かさず仏壇に手を合わせ、家族の幸せと子孫の繁栄を祈り続けていた祖母の姿が、記憶の中で静かに輝いています。

目に見える愛だけが愛ではない。

言葉にならない祈りの力が、私たち家族を、父を、見えないところで守ってくれていたのかもしれません。

祖母の祈りが、父を脱線させずに、どんなに揺らいでも踏みとどまらせてくれていた――そう感じるのです。

私は、祖母やご先祖さまの想いを、これからの時代へつないでいきたいと思いました。

同じようにはできなくても、私は私なりに、家族への愛を祈り、夫婦円満、子どもたちの幸せを願い続けていきたい。

そして今、私は「民泊」というカタチを選びました。

家族の対話が生まれる場をつくること。

笑顔が自然と広がっていく空間を生み出すこと。

それは、かつて私が願ってやまなかった“愛の循環”の再構築です。

親から子へ、子から孫へ。

愛が流れ、祈りが息づき、思いやりが伝わる四世代のつながり。

それを特別なものではなく、「普通のこと」として体験できる社会を、私はこの手で創っていきたいと思います。

目には見えないけれど、たしかに在る――

そんな“愛の循環”が、世界を変えていくと信じて。